- テナント企業向け

- 不動産会社向け

調査・マーケティング

アフターコロナのワークプレイス予測

公開日:2021年4月2日

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、現在、働き方やワークプレイスに関する価値基準(パラダイム)が大きく転換しつつあり、このような価値観レベルでの大きな変化は、店舗をはじめとした事業用不動産の需要動向にも大きな影響を与えています。 そこで、今回は、2021年以降のワークプレイスの動向と、その影響がどのようなものになるのか、「ザイマックス不動産総合研究所(以下、ザイマックス総研)」が行った調査結果(※1)をもとに考えていきたいと思います。今後のワークシフトに伴う事業用不動産の新しいトレンドを、定量的なデータから読み取っていきましょう。 ※1:2020年8月と12月に、首都圏の企業を対象に、コロナ危機下の働き方の現状や課題、施策についてのアンケート調査(以下、「8月調査」「12月調査」)を行いました。その後、2021年1月7日に発出された緊急事態宣言を受け、1月27日~2月5日にかけて、首都圏の企業を対象に追加で調査を実施(以下、「1月調査」)。この「1月調査」では、現在の出社率やテレワーク実施状況に加え、コロナ禍における価値観の変化、今後の働き方とワークプレイスのニューノーマルに対する考えについてたずねました。

オフィスの出社率は制御される傾向に

少し前までは、大多数の人にとって、オフィスへ出社するのはごく当たり前のことでした。それが、今回のコロナ危機と直面して以来、どのように変化したのでしょうか。まずは、『オフィス出社率の制御状況』を見てみましょう。

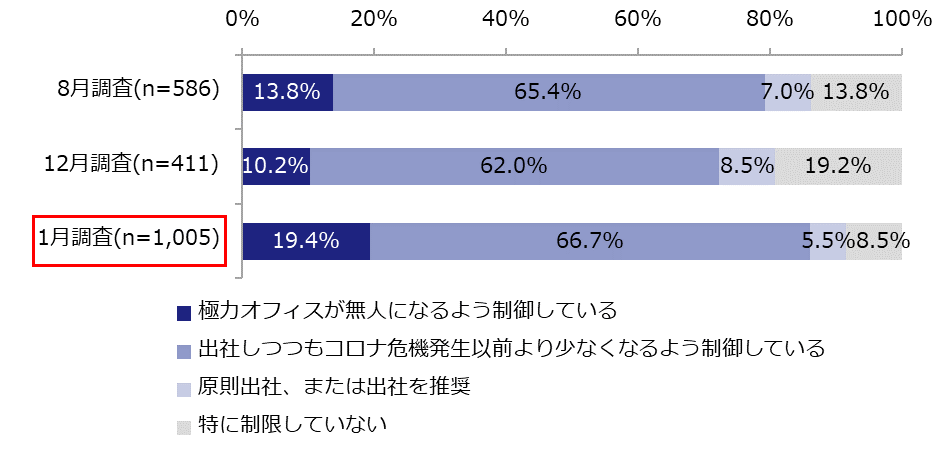

上の【図表1】は、「現在の従業員のオフィス出社率」をたずねた結果です。「1月調査」の回答では

- 「極力オフィスが無人になるよう制御している」(19.4%)

- 「出社しつつもコロナ危機発生以前より少なくなるよう制御している」(66.7%)

と、8割以上がコロナ危機以前よりも出社率が低くなるように制御していました。

また、「12月調査」と比較すると、出社率を制御している企業の割合が増えた一方で、「特に制限していない」(8.5%)と回答した企業の割合は半分以下と大きく減少。このような結果から、2021年1月7日に出された緊急事態宣言を受け、多くの企業がふたたび出社率の制御を行った、ということがわかります。

継続傾向にある在宅勤務、そこから何を読み取る?

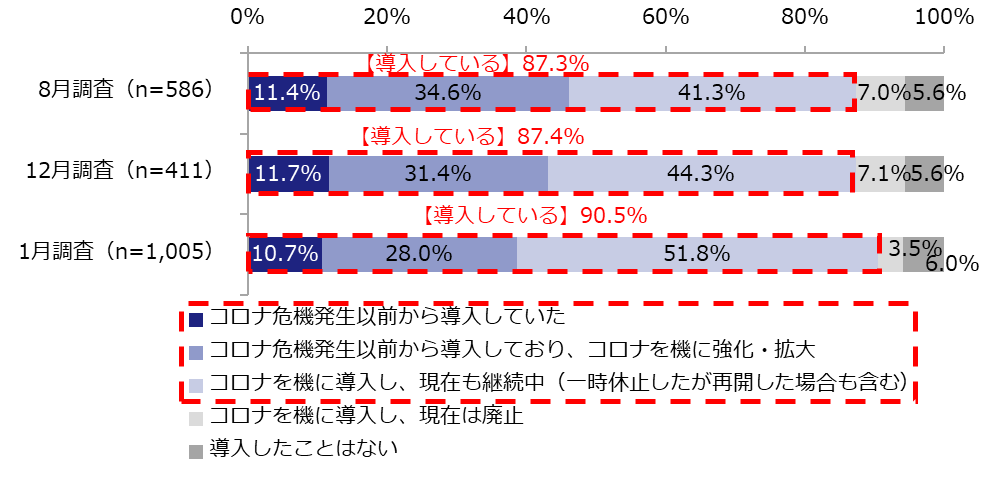

オフィスの出社制御が増加傾向にある中、在宅勤務の導入・実施状況の実態はどうなっているのでしょうか。下の【図表2】は、『在宅勤務の状況』をたずねた結果です。

- 「コロナ危機発生以前から導入していた」(「8月調査」11.4%→「1月調査」10.7%)

- 「コロナ危機発生以前から導入しており、コロナを機に強化・拡大」(34.6%→28.0%)

- 「コロナを機に導入し、現在も継続中(一時休止したが再開した場合も含む)」(41.3%→51.8%)

と、僅かながら推移はあるものの、「1月調査」と過去の調査で比較しても大きな差は見られず、引き続き、9割以上が在宅勤務を現在に至るまで継続して行っていることが見て取れます。

また、小さな割合ながら、「コロナを機に導入し、現在は廃止」と回答した企業もあり、その企業に対して、その廃止理由をたずねたところ、「非効率と感じた」、「管理が難しい」、「環境が整っていない」などの理由が挙げられました。それは、裏を返せば、環境整備面でのボトルネックが解消できさえすれば、在宅勤務を継続しても良い、というメッセージとしても受け取ることができます。

このように、今後、在宅勤務やサテライトオフィス利用が増えることにより、一層、都心部にあるオフィスへの出社は抑制され、ワーカーの行動範囲はいよいよ限定的になることが予想されます。それは、つまり、都心部に集積していたワーカーの消費(ランチ、ディナー、飲み会、買い物など)が、各ワーカーの生活圏(郊外エリア、住宅街)内で収まるようになったり、ECで代替されるようになったりする、ということを意味します。

こういった世の中の大きな流れは、しっかりと押さえておきたいところです。

コロナ危機が収束しても、以前の世界には戻らない

上の調査結果から、コロナ禍にある現在、都心部への人(ワーカー)の流れが限定的になっていることは良くわかりました。それでは、コロナ危機が収束した後、働き方やワークプレイスの動向は、コロナ以前の状態に戻るのでしょうか?

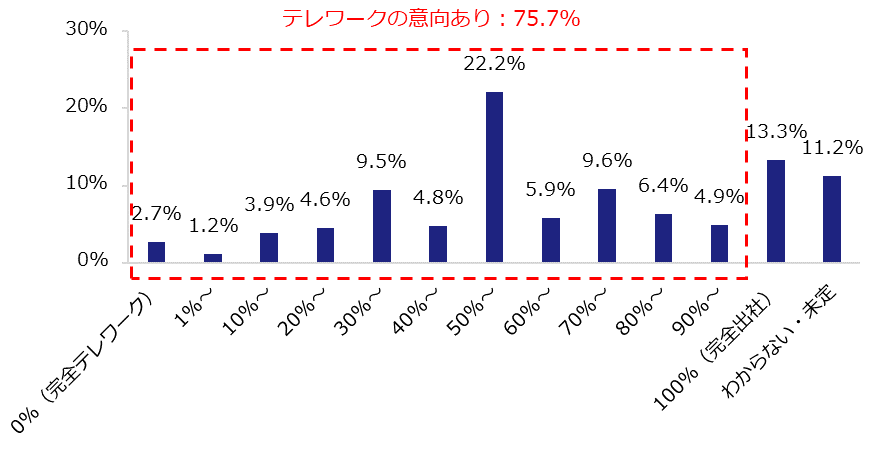

下の【図表3】は、『コロナ危機収束後の目標とする出社率(将来意向)』をたずねたものです。全員が出社した場合を100%とし、企業がどのくらいの出社率を望んでいるのかを、パーセンテージで示しています。

この図を見ると、「50%~」(22.2%)が最も多く、全体の約1/5の企業は、将来的に出社率を半分程度にしたいと考えていることがわかります。また、少しでもテレワークを行う意向がある企業は75.7%と、全体の約3/4を占めていました。

この調査結果に基づいて言えば、「コロナ危機が収束した後、働き方やワークプレイスの動向は、コロナ以前の状態に戻るか?」という問いに対しては、結論、「どうやら戻ることはないと思われる」というのがアンサーになります。

コロナ危機収束後、働く場所の分散化は進む?

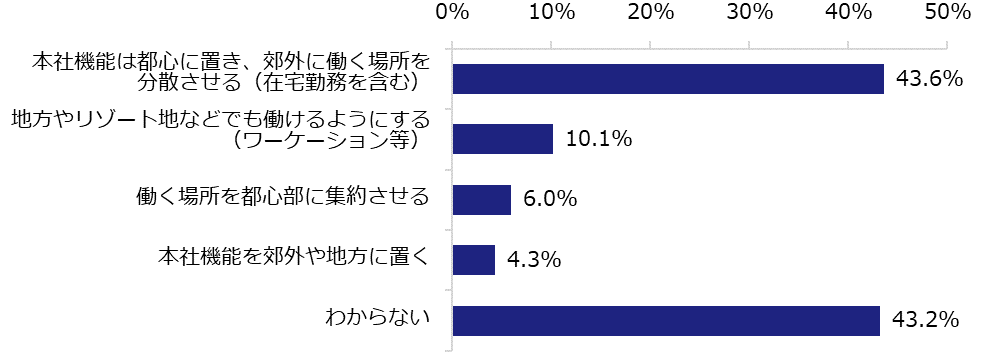

最後に、「働く場所(ワークプレイス)」の動向について見ていきましょう。以下の図は、『コロナ危機収束後の働く場所の立地』についてヒアリングした結果をまとめたものです。

「コロナ危機収束後の働く場所の立地」については、4割以上の企業が「本社機能は都心に置き、郊外に働く場所を分散させる(在宅勤務を含む)」(43.6%)と回答していて、分散型の働き方が進む可能性が窺える結果となりました。

ここから、従来の「都心部一極集中型」から、在宅勤務やサテライトオフィス勤務を組み合わせた「郊外多極分散型」へと、ワークプレイスの需要が変化してきていることが見て取れます。また、生活圏の変化だけでなく、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展も相まって、消費行動の変化も加速しています。つまり、出店を検討する際の前提となる消費者の生活圏や消費動向の変化が進んだことで、都心と郊外それぞれの立地評価を見直す必要があるということです。

その一方、「わからない」(43.2%)と回答した、働く場所の立地について決め切れていない企業が多いのも事実なので、こうしたトレンドの変化は継続的にウォッチしていく必要があることを付け加えておきます。

まとめ

以上、2021年以降のワークプレイスの動向がどうなるか、ザイマックス総研が実施した調査結果に基づいてお伝えしてきましたが、ここから掴めるのは、あくまでも大きな流れです。

”完全に確定した未来予測”というものはありませんが、”ある程度、確度の高い未来予想”は、データを分析することで見定めることが可能です。

出退店に関しては、これからのワークプレイスの動向を見ながら判断していくべきでしょう。